“作范振古,垂风万叶”——唐《贞观政要》

万叶一词在古汉语中是“万世、万代”之意,因此用万叶缘起形容“文化意义上的日本”从此降世而生。与之对应的是,“汉风国号”日本(にっぽん)正式成为大和王国的新名称,并沿袭至今。

首先是素有“日本诗经”之称的《万葉集》(萬葉集 まんようしゅう)。这部珍贵的文学名著是日本最早的诗歌(和歌)汇编,一共收录了4500多首风格各异、时间跨度几个世纪之久的作品。其中一部分出自王公大臣之手,其余诗歌来自各地的采风,作者都是没有留下具体名字的庶民,包括防人歌(九州岛戍边的役人)以及东歌(本州岛东部的民歌)等。《万叶集》共计20卷,最终由“歌仙”之赞誉的贵族大伴家持编纂而成。

其次是同期成书的《怀风藻》,这部向中国六朝文学致敬的作品,是日本现存最古老的汉诗集,一共由120首五言为主,兼有七言的汉诗组成,被宫廷上下视为风雅。据说是弘文天皇的曾孙淡海三船整理修订,他在《怀风藻》问世16年后,完成了记录鉴真东渡日本的生平《唐大和上东征传》(上通尚)。

《万叶集》使用汉字书写,不过与《怀风藻》的区别是部分汉字用来表示日语的发音,而不是汉字本身的含义。这种借用汉字表音的形式,被后世尊称为“万叶假名”——今天日文假名的元祖与前身(平假名与片假名草创于公元9世纪左右,但是真正成为官方法定文字,是在19世纪的明治维新时期)。

虽然《万叶集》早期收录的诗歌不少是飞鸟时代流传的作品,但是主要篇章诞生于日本政治文化历史的一段传奇,也就是万叶缘起的真实背景——奈良时代(奈良時代ならじだい)。

“奈良”的日文平假名なら,实际是“奈良”汉字草书的写法,读音也是汉字的“音读”。奈良古称平城,公元710年成为全国的首都,因故名为平城京(へいじょうきょう)。这座“高端、洋气、上档次”的都城废弃于公元784年,凡此七十余年的日本历史,学术界定义为“奈良时代”。公元12世纪以降,官方用奈良这一称谓取代之前的名称,现在的行政区划是奈良县奈良市,平城京遗址位于今日市区的西郊。

历史学家坂本太郎认为,日本的文化建国始于圣德太子改革——可以认为坂本教授只是在器物层级上的定义。例如飞鸟时代引进佛教(宗教作为客观存在的事物)广建有形的寺庙、精美的佛像供人膜拜,宏观上属于照猫画虎的“山寨”,其他领域亦是如此。

奈良时代显然是精神层级上的升华,所以文化意义上的日本,更强调一种主观上的原创,例如《万叶集》等文学著作的诞生,以及类似史书性质的《日本书纪》与《古事记》。此处的原创并非指“去中国化”之意,而是日本已经成为中华文化圈的一部分——能够自我运用汉文化,开始在本国创造发挥的状态。

今天日本在文化传承方面,恐怕比我国做的高级很多。国内要么陷入空洞乏力的俗套,比如“什么什么是中华民族的传统美德”云云;要么将东方古典文化混淆于政治意味过强的所谓“爱国主义”,其实古代的“中国红”象征喜庆,而后来人们理解的红色却是革命鲜血的象征,两者显然是风马牛不相及,纯属巧合。

日本知名绘师、动漫监督(导演)新海城(しんかいまこと),在2012年制作的映画《言叶之庭》片中,有一幕男女主人公雨中相逢的情节,引用了一首《万叶集》里的诗歌,引起不少中国观众的好奇和兴趣。

这首诗歌原名《问答歌》,作者为朝臣柿本人麻吕。原文是:“雷神小动……雨零耶,君将留……”。国内用现代汉语译为“隐约雷鸣,阴霾天空。但盼风雨来,能留你在此……”。今天可以用一句歌词概括为:“最美的不是下雨天,是与你曾经躲雨的屋檐”。

大和三山与藤原京

平城京诞生之前,位于今天奈良县的橿原市,有一片秀丽的风景胜迹,其中三座小山——亩傍山、耳成山、香具山(今日亦称香久山)合称为“大和三山”。

在《万叶集》收录中大兄皇子(天智天皇)的作品里,有一首广为人知的三山争妻:“香具巍巍、亩傍雄雄,耳成相争。神意天成,古来如是,只为如是。蝉生露短,求妻以伴,故此相争”。诗中将三山的关系转化为人间的三角恋爱,普遍认为隐喻的是中大兄皇子与大海人皇子(天武天皇)争夺一代才女额田王。关于额田王本人,很可能是一名宫廷神职巫女,所以熟悉文学、才华出众,《万叶集》亦收录其不少作品。

从诗歌回到历史,凄婉的爱情故事被迫远去,残酷的政治斗争摆在眼前。壬申之乱的胜利者文武天皇夺取宝座后,有意规划新的都城,也就是日本历史上第一个真正意义的首都、第一个完全按照中国“周礼之风”兴建的城市——藤原京(ふじわらきょう)。

但是,天武天皇在公元686年故去,梦想落空。继承其夙愿的持统女皇,终于在公元690年下旨营造藤原京,并于公元694年正式迁都,十年后全部完工。整个城市采用中国的“条坊制”棋盘布局,而选址正是大和三山的脚下,难道真是追忆《万叶集》中的爱情故事,历史无从而知。

遗憾的是,藤原京从迁都到摈弃仅仅16年,而且这个名字是近代学术界“追认”的,当时并没有正式命名。史籍上有确切记载的是位于城市中心的“藤原宫”(今天日本官方在荒野上有设立遗迹标识)。因此,藤原京的真正意义是日后修建平城京的实践样本。

江户时代描绘的奈良之图 天理大学图书馆藏

律令官制的最终确立

持统女皇于公元703年去世,嫡孙继位,是为文武天皇。虽然在位只有四年,但是期间颁布的《大宝律令》,是大化改新以来日本政治改革的总结之作,以唐代《永徽律》为蓝本,地位和作用远远超过之前的《近江令》与《飞鸟净御原令》,成为奈良时代具体施行的通行法典。

参与编撰的人员中,有一名是原籍中国的朝臣——萨弘恪(薩弘恪),他与另一名中国人续守言(続守言),是在白村江之战中,被企图复国的百济遗臣俘获到日本的,两人均受封“音博士”官职,教授日本宫廷学习“唐语”,续守言也参与过《日本书纪》的修订。

《大宝律令》最首要的是日本国家官职的完整制定。中央政府对天皇直接负责,由太政官(天皇以下最高权力机构,统括行政,类似于后世之内阁)、神祇官(负责国家祭祀,实际地位远远小于太政官)、弹正台(负责监察、整饬风俗)、五卫府(负责宫廷护卫,相当于禁军、卫戍部队)组成。

太政官始创于大化改新,对后世的影响一直延续到12世纪,长官是“太政大臣”,次官是“左大臣与右大臣”。太政大臣是最高级别的官僚,下设属官“大纳言”——纳言是中国隋代设立的官职,从汉代的“侍中”(皇帝的决策顾问)演变而来;大纳言下设“少纳言、左辨官、右辨官”等职(日本也一度设立过“中纳言”,相当于唐代的黄门侍郎)。

左辨官下设“中务省(朝政相关的秘书事务)、式部省(文官人事与教育)、治部省(佛教与外交)、民部省(民政与税务)”;右辨官下设“兵部省(武官人事与军务)、刑部省(司法与刑务)、大藏省(财政与货币)、宫内省(宫廷后勤庶务)”。

需要指出,当时的“省”与今天日本官方所用的“省”,意思完全一致,并不是唐代三省六部的“省”,性质上是六部的“部”,也就是汉语的“部委”,只不过日本分为八部;太政官相当于唐代中央三省的混同复合。另外从职能设置上看,日本近现代内阁下设的财政机构,仍然名为大藏省(注:2001年以后,大藏省拆解为财务省等机构);而宫内省相当于今天的“宫内厅”。

地方政府由“诸国、要地”构成。诸国即中央以外的“地方”,日本当时语境的国,即“令制国”,类似中国州郡级别的行政区,管理机构为“国司”,每一个令制国由若干“乡、里”组成。奈良时代将全国划分为“五畿七道”,总共下设数十个令制国。

首都周边的畿内地区包括五个令制国,所以称为五畿;七道效仿唐代的“一级行政区”,包括“东海、东山、北陆、山阳、山阴、南海、西海”,其中西海道正是今天的九州岛,古代亦称“筑紫洲”;而今天的北海道则是16世纪丰臣秀吉征服的领土,然后加以命名的,当时并不在日本的版图之中。

所谓“要地”,实际是特定的地方机构。例如第五话提到的大宰府——九州岛最重要的军事基地,所以单独设立;此外还有“摄津职”,专门主管本州岛的港口难波津(难波即大阪的古称)。

《大宝律令》在其他具体方面的制度(如身份、土地、司法等),与唐代律令大同小异。颁布十多年后的公元718年,日本朝廷在《大宝律令》的基础上修改了一些细节,是为《养老律令》,但是长期处于雪藏的状态,一直到公元759年才得以取代《大宝律令》通行全国。

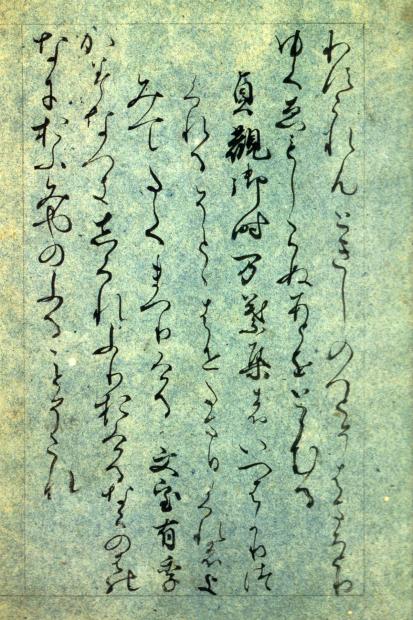

《怀风藻》文武天皇诗一首

五言咏月

月舟移雾渚,枫楫泛霞滨。

台上澄流耀,酒中沉去轮。

水下斜阴碎,树落秋光新。

独以星间镜,还浮云汉津。

春日大社 林檎之庭

重现平城京

文武天皇在公元707年英年早逝,其母继任为元明女皇。翌年,改年号“庆云”为“和铜”,铸“和铜通宝”,并决定在藤原京的正北方建造新都。公元710年,新都定名为平城京,皇宫称为平城宫(へいじょうきゅう),元明女皇亲率朝廷百官正式迁都。

平城京的面积,约为唐长安城的四分之一。中国在14-15世纪修筑的“明代西安城”——今天我们见到的西安古城,规模仅为唐代长安的八分之一。也就是说,平城京有今天西安城的两倍之巨,足见其千年古都的魅力,代表了日本古代城建最高的成就。

需要说明的是,无论是平城京还是藤原京,包括以后的平安京,都没有修筑城墙——但是有城门。实际上,任何一座日本城市都不会有中国“必备”的城墙。通行说法是日本属于岛国,与陆地有海洋阻断,不需要考虑外敌入侵(指中国汉民族抵御草原游牧民族)的军事用途;也有认为日本的生产力不足以提供如此庞大的工程;其实还有深层原因的可能,日本的集权程度始终低于中国(不代表日本不热衷极权)参见《日本的一半是欧洲》。

具体来说,平城京根据先前藤原京的建设经验,依然是条坊制的棋盘布局——标准的东方式样,但是轮廓略成不规则状:南北最宽距离4.9公里,通宽4.7-4.8公里;东西最宽距离5.9公里,通宽4.3公里。

因为仿效当时的长安城,天皇居住的平城宫(日文习称皇宫为“大内裏”,等于汉语的大内)位于都城北部正中,主要由“朝堂院、正殿与庭院(御花园)组成;正南门名为“朱雀門”,与长安城一致。门外的“朱雀大路”,将平城京分成“左京与右京”两部分(古代东方的左右是按照君主坐北朝南的格局定义,与今天的左右相反);朱雀大路最南端也是平城京的南大门——罗成门(羅成門)。

全城东西走向的街道,分别名为一条北大路、一条南大路、二条大路……一直到九条大路。南北走向的街道(与朱雀大路平行)左京为东一坊到东七坊大路,右京为西一坊到西四坊大路。每一段东西向与南北向交叉的道路间,划分为16个“坊”(居住区)少数划分为8个。

当然,城内不全是普通官吏与庶民百工居住,更有皇家寺庙、亲王与贵族的府邸,以及“东市与西市”。例如最著名的东大寺,坐落于二条大路最东端的城外;唐招提寺位于四条大路与西二坊大路之间;向南不足三百米即是药师寺。虽然平城京已经湮没于历史,但是城内外众多的“世界遗产”,至今仍然是奈良甚至日本的文化标志。

日本政府为庆祝迁都平城京一千三百周年(2010年),特地在平城宫的遗址上复原重建了正殿——大极殿,也就是隋唐长安城皇宫“太极殿”的克隆缩小版(唐代大明宫竣工后,取代了长安城内的旧皇宫)。在大极殿“复活”于世间的工程中,我们可以看到很多“唐风”元素,例如标志性的金色鸱尾、“轩丸瓦”的唐草纹样等等。

根据记载与考古证实,大极殿发生过火情,所以在原址的右侧不远处重新建造了大极殿,日文称为第一次大极殿(现在的复原品)与第二次大极殿。

平城京的前世今生很难全部道尽,比如同样为纪念迁都一千三百周年,奈良县政府在市立文化公馆前,树立了中国建筑学家梁思成的雕像,缅怀他当年跨越国仇家恨,挽救奈良与京都免遭炮火的厄运(盟军在1945年反攻阶段,轰炸了日本100多个城市,包括东京在内),这是国人都熟悉的。

站在今天看,梁思成并非是为了日本,往大说是为全人类,往小说更为中国自己——因为日本的古典文化就像一面镜子,映射出汉文化在今天难觅的身影。

国内现存唐代建筑(西安现在的大、小雁塔皆为明代所建,唐代原版系木造宝塔)仅有四五座“单体”,例如梁思成生前勘察发现的佛光寺东殿。当时日本学界嘲讽中国境内已无“唐构”这一论点虽然被否定,但是从现实结果比较,梁思成更深知日本两座千年古都对于后人研究东方文化的意义。

奈良时代也是日本音乐等众多领域的“源流”。随着“唐楽”的传入,日本将本民族以前的音乐称为“雑楽”;唐代音乐则称为“雅楽”。同时包括很多乐器,不仅有琵琶(不是明清式样的竖抱琵琶,唐代是横卧)、尺八、十三弦筝,还有大名鼎鼎的太鼓(わだいこ)——引入日本后,被奉为“神器”。日本现存最大的一对太鼓,高度超过六米,其中一个雕刻龙的图案,表演唐乐;另外一个雕刻凤的图案,表演高丽乐。

今天日本将这些古典音乐统称为“邦楽”,影响从宗教仪式扩展到社会生活每个领域。例如NAMCO BANDAI公司开发的经典游戏“太鼓の達人”,想必大家不会陌生。

我们应当承认,日本对待“舶来品”的态度,无论是器物还是制度——只要比自己先进,就要学习,这才是一个大国真正需要的心态。中国的汉代与唐代,之所以能够成为世界帝国,正是因为采众家所长。试问今日提起太鼓,你会想到中国还是日本呢?答案显而易见。

现在时空再切换回公元8世纪,发生在奈良时代的精彩历史,才刚刚开始。

复原的第一次大极殿

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号