The Tragedy of Ming Dynasty

1640,A Year of Signification

法国剧作家Pierre Corneille在1640年创作的经典悲剧《贺拉斯》

一个民族最大的悲哀,并不是在蒙昧、无知、沉睡的梦魇中死去,而是在“集体无意识”的清醒状态下,等待毁灭的降临。也许会有涅槃重生的一天,只是也许。

17世纪的明朝,国事蜩螗,但是社会转型之契机,启蒙思想之迭出,也许会有奇迹的可能;也许只要“生还”成功,中国可能会在接续的两个世纪里,衍变为东方的“日不落”帝国?!然而这一切只是也许;我们今天唯一可以确定的是:崇祯十三年——公元1640年,亚欧大陆的彼端:英国觉醒。

明朝灭亡的悲剧

我们现在以明朝灭亡前夕的崇祯十三年为例,还原一下当时的历史细节,为四年后的崇祯之死埋下怎样的伏笔。史书《国榷》记载,明思宗(崇祯)下旨告喻户部、都察院:

“近来直省告饥,而畿辅、山东、河南、山西、陕西,又有百姓茹土食菜,并无菜色,且剜肉爨骨,殣以泽量,言之堕泪。”

民众连年遭遇饥荒,明思宗(崇祯)颇感震惊,并且设法赈灾、体恤黎民,虽然初衷如此美好,然而结果让他只会更加震怒。

“天灾流行,人谋感召,贪婪助旱魃之虐,繁苛鼓冯夷之波。民生其间,勿死何待。近虽屡颁轸恤之诏,充耳不闻。今闻惰媮者玩世不遵……各地方官给发积谷银钱若干?赈济招徕流徙复业若干人?田地荒芜,有无给种买犊,多方开垦?富室乡绅,果否输资发粟,设法鼓劝?蠲停钱粮,曾否榜示通知?……务要减从躬行郡县察勘,即以地方饥徒之有无,察官属之殿最。”

上文的叙述足以表明朝廷的一片苦心,但是中央下达的政令,到各地执行的阶段,已然面目全非,貌似天灾,更是人祸。人们会发现,崇祯作为君主不仅用心良苦,而且用心缜密:“给种买犊、多方开垦,输资发粟,设法鼓劝,蠲停钱粮(减免赋税)、榜示通知”,可以说崇祯在赈灾事件的表现是比较称职的。

所以我们就要疑问:“如果说地方的官员人心大坏,导致天下大乱,当然难辞其咎。可是为什么中央的皇帝爱民如子,也不能挽救国家的败局呢?”——简单的说,制度决定。因为制度不变,统治者思想不变,仅靠一人或数人(贤人政治)之私德,纵使力挽狂澜,倘若人亡政息、或半途而废,亦将无济于事;而民众心变,则天下变。

崇祯皇帝不近声色犬马,例如《明史》记载“不迩声色,忧劝惕励,殚心治理”;每天批阅大臣的奏章直到深夜(旰食宵衣)——崇祯可能是中国勤政效率最高的君主之一。然而他自己一定不会想通,为什么按照儒学先贤的教诲,行“孔孟之道”——克己复礼,仍然难逃亡国之运。

实际上,在他继位之前的天启末年(明熹宗年号),不堪忍受的穷苦民众已经爆发此起彼伏的起义;从他继位(崇祯元年)伊始,北方各省相继发生持续性的旱灾与饥荒,导致起义愈演愈烈。崇祯二年,陕西起义军领袖高迎祥的外甥李自成(党项族,自称西夏王室后裔)原本是银川的一名“驿卒”,结果驿站遭到裁撤,失业的李自成干脆杀死当地官员,加入了义军,并且在高迎祥死后,一跃成为领袖核心人物。

到崇祯十三年,李自成高举“均田免赋”的旗帜——尽管和崇祯的勤政爱民、仁政的理念,本质上并没有区别,李自成并没有信奉启蒙进步思想。然而在形式上,对广大民众产生了极大的号召力——可见君主专制的内在是很脆弱的,古今中外的独裁者,最害怕“独立的思想”、“觉醒的民智”、“反对的声音”。所以君主专制政权最信任外在的“国家机器”,比如军队,中国古代很多“圣谕”的开篇都会写“军、民、各色人等”,你会发现“军”一定放在“民”之前。

因此崇祯无法明白,也从未想过,龙椅背后的体制究竟如何将自己推向万劫不复的深渊。最终在1644年(崇祯十七年),起义军势如破竹,攻入北直隶(今河北)、顺天府(今北京),崇祯在群臣不朝的哀鸣中,亲手杀死16岁的长平公主(实际是砍伤后死去),说出后人经常提及的名言“汝为何生于我家”;随后扔掉皇冠,脱下皇袍,披发遮面,与最信任的宦官(王承恩)自缢殉国。起义军占领皇宫后,发现崇祯的“遗诏”:“勿伤百姓一人”。然而直到临死,崇祯仍然顽固地认为“皆臣误朕”。

欧洲传教士想象的中国皇帝(崇祯)刺死自己的女儿(长平公主)

悲剧的背后:镜花水月

现在我们就可以回答,为什么说崇祯死于体制。在此之前,务必要从思想文化入手,解决卷一所引出的问题——民本与民主。认清“儒学的民本思想”与“近代世界民主思想”的区别,就可以解释中国君主专制的宿命。

浅析一、“民本”不等于“民主”。民本思想固然是中国古代优秀的人文精神传统,加一个最字也不为过。但是就其核心来说,民本思想只是中国君主专制时代最高的哲学智慧。

春秋时代的《尚书》有句名言:“皇祖有训,民可近,不可下。民惟邦本,本固邦宁”,这句话被视为中国民本思想之先河。巧合的是,民主一词也是最早出现在《尚书》之中:“天惟时求民主,乃大降显休命于成汤,刑殄有夏”。请注意后半句,成汤即商汤,这句话是赞扬商朝建立者,讨伐无道之夏,商汤顺应天意,不负天命,为民作主。

所以这里的民主不是民众自己做主,是君主为自己做主,正好可以解释儒学倡导民本思想的真实动机:创建并维系天下的秩序(礼制、王道),实现的途径和统治的方法是以民为本,因为民众是国家统治的基石,君主才是国家的主人(实际所有权人),礼制与王道的终极受益人不是万民,而是位于天下秩序顶端的君主。所以儒学思想的世界观,君与民是对立的。君主是“天子”,天赋君权,例如西汉董仲舒主张的“天人合一”,民本思想没有超越“君主有其国”的理论藩篱,所以《尚书》还有一句话:“惟天生民有欲,无主乃乱。”——这里的“主”可以作宽泛的理解:君主、国家、政府,但是在专制时代,显然指的是国君。民本思想是站在君主的立场上,劝诫统治者行善——天明畏,自我民明威,达于上下,敬哉有土;民主思想是站在民众的立场上,与公权力(国家、政府)平等的对话。

不过,民本思想诞生之时的儒学思想,的确顺应了社会时代的发展,“君主专制”在当时并非逆历史潮流的政治体制,而且民本思想的初衷是用道德约束君权,比如孟子的“民贵君轻”、“天听自我民听”、荀子的“水可载舟,亦可覆舟”等等。中国之所以成为世界中古时代最先进的文明(长达一千年的时间里居于领先地位),应当说“民本思想”功不可没。

浅析二、民本思想的民,是民众的泛称,强调的是所有人的集合,只是一个相对于君主的整体。民主思想的民,强调的是每一个法律上的公民。今天,法律上的公民既有权利,也有义务;但是中国的政治观念自古强调民众“不可以做什么”,却很少提及“可以做什么”的权利主张。声称是儒学正统继承者的程朱理学,更是以“存天理,灭人欲”为最高道德境界,程朱心中的天理实际就是君主专制本身,为了维护所谓的天理,必须放弃自己一切的私欲,包括自身的合法权益。(可参考卷一)

浅析三、民本思想依托的是道德,民主思想依托的是制度。君主专制的制度,就是没有制度。因人废言,引例破法,甚至皇帝临时的口头“敕谕”,比法典的律法更有优先效力。原因无他——权力不受监督与制约。前面提到民本思想的初衷,对君权只有道德上的约束;而民主对君权(可以理解为国家公权力)则是制度上的限制。民主政治的根本制度是“宪政”——这也是民本与民主的根本区别。

浅析四、民本思想始终在遵循一个定律——可以兴一时,不能行一世。儒学追求君主只要遵循孔孟之道、以民为本,就可以成为“道德楷模的君子”,并且始终着力于如何教化君主,并且相信君主可以被教化——所以君主只要得道,天下就是治世;君主失道,天下就是乱世。由此可见,儒家倡导的民本思想,实际是一种浪漫的理想主义。一言以蔽之,儒学的种种理想主义(贤人政治),反而往往变成“粉饰太平”的虚伪装潢。民本思想在君主专制时代的命运,注定只能是一厢情愿的口号——镜中花,水中月。

浅析五、儒学预设“君权至尊”,甚至是“至善”的化身——至尊的权力就是不受任何“监督制约”的“极权”。儒学希冀于君主自身的道德约束,自我纠偏至高无上的权力,毫无疑问会带来怎样的后果,必然导致民本思想在君主专制时代多半是一种幻想。

近代民主预设“君权至恶”,所以才会有“无君共和”,至低也是“虚君立宪”。今天,民主思想要求“将特权关在笼中”、“让权力在阳光下运行”,这一切的初衷,都是建立在国家公权力如果被滥用、未必为善的前提下。

浅析六、民本思想之所以沦为空谈,正是因为与儒学自己的天下秩序“自相矛盾”。专制时代秩序的核心在于“君权天授”,“官权君授”,所以国家政权对民众“无义务”,民众对国家“无权利”。近代民主思想提出“天赋人权”,实际是“国权民授”,这就是后来实行宪政、议会选举、分权限权的理论渊源。国家对公民负责,而且是在制度上决定国家只能对公民负责——所以民主思想才是“真民本”。

以上六点可以回答崇祯的悲剧根源。全国各地的官吏之所以腐败盛行,是因为手中的权力不是民众赋予的,不必对民众负责;崇祯自己所谓的恤民疾苦,是出于儒学的道德规范,并非在制度设计上、君主要对民众负责,对于实际效果而言,史书最终给出了口惠而实不至的评价。

天下亿万人之安危,均系于一人(一家)之身,岂能千秋万载?如果民众遇到贤能的明君,社会清明,普天同庆;如果遇到无能的昏君,暴政不仁,礼崩乐坏。民众的福祉,竟然全赖君主品德之运气,中国一直在这样的轨道上运行。然而崇祯的时代,起义军也承认他“君非甚暗”,但是崇祯和他的王朝仍然在“天塌地陷”之中,化作尘土——说明当制度腐朽到一定的程度,民本思想是无效的,这就是君主专制本身决定的悖论。

不要说明末的时代,即使唐朝的开元盛世,已经是后人少数歌颂以及神往的岁月。唐玄宗本人励精图治,民本思想得以贯彻,完全按照儒学的预想,一切顺利;结果唐玄宗还是唐玄宗,但是开元盛世被安史之乱彻底粉碎——缺乏制度的保证,只看重道德自律的儒学及其民本思想,无异于海市蜃楼、昙花一现,甚至不堪一击。同一个君主尚且如此,何况中国历史上先后登场的五百多名帝王,到底有多少约束自己拥有的极权,衷心执行儒学的思想?

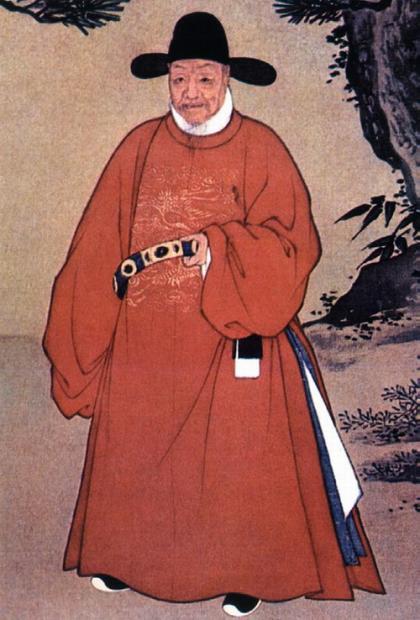

明代官员(士大夫)

民本与民主并非对立

民本思想的“人文主义光辉”与近代民主并不排斥,反而有很多共通的价值观,这也是为什么明末会出现黄宗羲、顾炎武等一批杰出的启蒙思想家,他们已经顿悟,儒家思想标榜的“天下为公、大同社会”,在君主专制的框架下,永远不可能实现,必须也只能诉求于新的制度——东方传统的民本思想向近代民主转变是存在可能的,明末启蒙思想正处于这一转变的过渡阶段。

但是后来的历史证明,东方文明自我孕育的民主萌芽,在中国的土壤里终究是夭折了;等到19世纪末,民主确实是舶来品。所以现在讨论明末启蒙思想的真正意义在于——无论是否存在“中国模式”,都不可以作为拒绝民主的借口。无数历史学家和学者,反复强调认为的中国几千年来形成的、所谓特殊的国情,实际是近四百年来,“继承明代君主极权思想衣钵的清代,统治中国的模式”。实际上,清代留给后世最惨痛的教训是,不可以孤绝于世界,反而要与世界“见贤思齐”。

所以大家需要重新审视:自从16世纪嘉靖年间的学者黄绾,正式提出“君主亦民”的理念,否定君主的神格、质疑君权思想的开端——可以说是民本走向民主的转折,时代的节点。因此明末的黄宗羲一代人,既不是孔孟,更不是程朱,他们毕生秉持的政治梦想,无疑是中国文化的里程碑。

17世纪的中国,并不是所有人都在沉睡中死去。他们中间已经有人从梦魇中惊醒,起身寻找新的梦想。

因为探讨的是“假说”,明末启蒙思想究竟是近代“民主”萌芽之开端,还是传统“民本”思想之延续,不必立即得出明确的答案——最近看到余英时Ying shih Yu在《环绕着“李约瑟问题”的反思》一文,指出更科学的看待历史的角度。李约瑟是著名的汉学家,著作《中国的科技与文明》,同时提出“中国的科技一直领先于欧洲,为什么现代科学出现在欧洲而不是中国?”他自己的观点没有说服自己,所以成为一道历史难题。余大师认为,与其直接回答东方是否能诞生现代科学,不如回答为什么现代科学出现在欧洲。

同理,近代民主出现在欧洲,所以我们也要从欧洲的历史得到启示。崇祯十三年,是欧洲的1640年(西元纪年),是英国是从专制走向宪政的开始。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号