日本微史 特别篇

日本与中国如果比喻为“形似神不似”,那么日本与西欧或多或少存在一些“神似”。两者相距数万里,却在文化的灵魂深处,很可能具有相似的属性,尽管程度不同,甚至也存在悖论;但是与中国的历史进程相比,日本势必无法走上一致的道路——殊途异归,不与众同,这就是日本。

画册的启示

欧洲中世纪最负盛名的标志——城堡。家喻户晓的德国“新天鹅城堡”,经常登上国外旅游画册的封面,例如英国Dorling Kindersley出版公司的系列丛书。

无独有偶,当你看到日本历史画册的出版物,战国时代的名城(日式城堡)俨然成为当地的象征、或者地标性建筑。虽然风格是东方样式,但是性质在历史上与欧洲如出一辙。

为什么中国没有真正意义的城堡?是不具备建造技术?不舍得建造成本?还是缺乏“建筑美学”的想象力?显然,日本比中国更不具备条件更符合逻辑。因此,中国实际是“非不能也,而不为也”——背后掩藏着深刻的政治环境与社会制度。

在此很有必要澄清一个事实:著名美籍华人学者黄仁宇博士,认为“中国长期滥用外国历史术语”,包括很多已经约定俗成的定义——最典型的就是“封建社会”一词。他指出所谓“封建”,出处是日语针对英文Feudal Society的汉字翻译,用于日本自己的中世纪时期。黄仁宇反对中国的中世纪直接套用封建社会,他主张先秦时代列土封疆的“诸侯分封制”,更接近欧洲史学的原意。

所以不难发现中国与欧洲的历史,不可以简单等同,因为文明的孕育形成、社会结构的演变进程,差异巨大,在此不作展开。重点在于日本借用欧洲历史描述,要比我们恰当许多,这也是中国长期忽略的问题,我们更多关注中日之间相近的文化渊源;但是日本民族的内在世界、思维模式、社会理念、政治道路,与我们不说大相径庭,也是差异明显。

城堡政治:中央集权的反义词

日本历史上并无“筑城传统”——所有的城市都没有城郭、城墙。即使在飞鸟时代、奈良时代,中国的文化、制度、技术大量传入,日本对“城”的概念依旧局限于皇室居住的“宫城”、初级军事防御设施“水城”,首都的外侧虽然出现“城门”,但是仍然没有连接城门之间的城墙。

进入平安时代之后(日本从奈良迁都到京都),时代背景发生了戏剧性变化。新兴势力——武士阶层的登场,从活跃到叛乱,开始动摇天皇“律令制”的统治基础。平安时代末期,武士首领平清盛掌控了朝政,成为“武家政治”的鼻祖。大权旁落的天皇号召其他武士集团与之抗衡,其中平氏的世仇源赖朝一派脱颖而出,进而爆发了“源平合战”,最终源赖朝一方获胜,然而天皇被再次架空,并且彻底沦为傀儡——源赖朝在京都之外的城市“镰仓”,建立了实际意义的中央政府,日本从此进入了“幕府时代”。

日本最早的“军事要塞”建筑,正是出现在朝廷集权崩溃、“源平合战”的时代,并且在实战中发挥了相当有效的作用,这不仅仅是巧合。

从镰仓幕府到室町幕府,武士集团的斗争愈演愈烈,城堡的修筑技术也在不断更新。随着室町幕府在全国失去支配权,日本陷入了历史上著名的“战国时代”。室町幕府末代将军足利义昭在自己居住的卫城,最早修筑过军事暸望性质的“石砌楼阁”,成为城堡发展的新方向。

当时的日本在“军阀”混战中四分五裂,所有的地方势力出于防守、巩固疆土、显示实力的需要,凡是自己的“治内”,各级武士领主都会修筑城堡,同时作为当地的统治据点——领主与下属武士居住的场所。城堡的主体建筑——最高的楼阁称作“天守或者殿守”,今天也称为“天守阁”;周边外围附属的阙楼称为“小天守”。

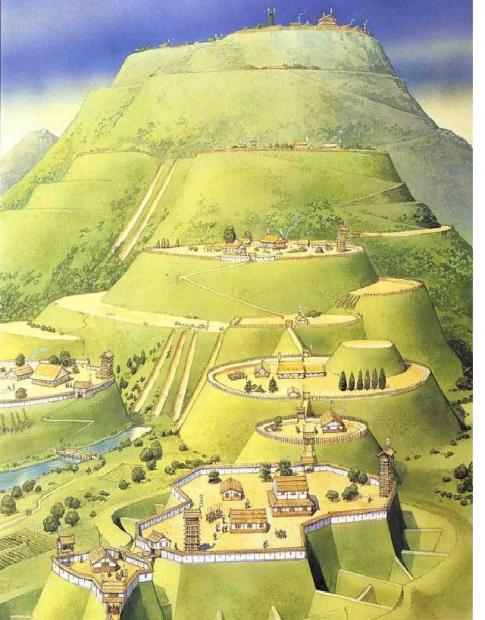

其中最显赫的成就,正是“巨型天守”——“山城”(山地城堡)的诞生。顾名思义,建立于山顶,让人们很容易联想到“西欧的城堡”。最知名的有世界遗产“姬路城”,以及曾经存在的“安土城”等等。

实际上,一直到古代社会结束,日本始终是有城无墙,从未出现过“完整的”中国城市形态;但是另一种“城”——以堡垒、要塞为前身的形态,却改变了日本近千年的政治轨迹。请注意:日本从中国引进的政治模式——君主作为最高统治者的国家政权体系,在瓦解与崩塌的过程中,“军事堡垒的雏形”不期而至,貌似没有关联,但是并非牵强附会——日本城堡最辉煌的时期,恰恰是中央政府的权力为零、甚至为负的阶段,最典型的是战国时代。

等到丰臣秀吉“天下统一”,再到德川家康“元和偃武”(元和是当时的年号)中央(幕府)的统治恢复,“山城”的地位开始下降;城市中央或者周边逐渐兴起“平城”(平原城堡)。最有名的是“大阪城、名古屋城”,以及曾经存在的“江户城”(江户即今日的东京)。

日本城堡的总体进程,是由单纯的防御设施最终演变为“武家政治的决策中心”、“民政与财政的议事中心”,甚至成为“国家政治中枢”——完全脱离、取代君主国家皇宫的建筑实体——这也是与中国类似军事功能的建筑(长城、城郭的箭楼)两者的根本区别。

建造中的“信贵山城”,战国时代

现在就来回答为什么城堡(超越军事意义的堡垒建筑)不可能是中国历史的产物,也就是日本可以适用欧洲“封建”定义、而中国不能的原因——关键在于中央集权制度。黄仁宇博士非常赞成汉学家李约瑟提出的“官僚主义”说法,但是“从中央政府委派地方官员对全国实行垂直统治”来看,中央集权制更为准确。

欧洲中世纪的社会制度被称为“封建采邑制”,人们最熟悉的名言——“我的附庸的附庸,不是我的附庸”。政权的运作不是依靠对君主效忠的地方政府统御民众,而是地方的“领主”,占据土地资源,建立“城堡与庄园”,对民众课税,政治处于半独立状态,统治世袭,国王只是他们的共主。欧洲一千年的中世纪,只有法兰克人建立的“查理曼帝国”短暂统一过西欧,昙花一现。此后的欧洲再也没有被置于同一个政权的统辖之下——近代拿破仑出现之前,几乎没有人敢于尝试。

中国统一之后确立的国家结构“郡县制”正好相反,中央对地方的统治是垂直的。早在先秦时代——最接近欧洲封建采邑的时期,中国已经出现“普天之下,莫非王土”的思维,只不过实践者是取而代之的全新政权模式——中央集权帝国。

日本经过大化改新,确立中央集权,可以被形容为“中国附体”。以皇权为核心的“律令制”,可以看作“汉化政治”的最高峰。但是“附体”并非日本文化的“真我”,当中央集权崩溃之后——天皇成为“世袭傀儡”,日本诞生了符合自身的政治体制。需要注意的是,日本名义上不存在“改朝换代”,也就是今天所说的“万世一系”——这是日本既不同于中国,也不完全同于欧洲的独特文化:“二元政治、影子政权,舍名求实”,背后的原因将在后篇讨论。

日本幕府时代的国家结构,被称为“幕藩体制”。代表中央的是幕府,代表地方的是藩国(战国时代的领主被称为“大名”)——有中央而不集权,幕府通过“世袭”的藩国统治民众,所以城堡必然成为幕藩体制的产物与象征。每一座城堡包括受其支配的农庄、城市、港口,都可以视为享有自治权的政治实体——这在中国是难以想象的。城堡尤其是“山城”,用现代汉语描述,很有“另立山头、占山为王”的意味——中国历代政治体制最大的忌讳。

中国的“城”是中央集权的体现,皇宫是规格最高的建筑,其他建筑必须围绕在周围;堡垒、要塞、卫城,必须是纯粹的军事防御用途——城郭只能是城市的组成部分和延伸,而不能是城市的“政治核心”。所以超过防御功能之外的城堡,绝对不会允许其存在。

我们也要看到,江户时代(德川幕府)实际有“折衷”的倾向。鉴于战国时代“天下大乱”的教训,国家统治分崩离析,因此建立政权的德川家族,对中国的“大一统”模式产生了回归策略:“程朱理学”被确定为“国学”,各地纷纷建设“孔庙”,每年祭祀孔子,定期要求藩国大名到东京“朝觐”。所以出于强化幕府统治、削弱地方势力的考量,全国掀起“一县一城”运动(日本的县相当于省级行政区)。许多“巨型天守”被人为毁弃,尤其是“山城”基本被“平城”取代。

然而,幕藩体制始终不是中央集权制。德川幕府长期落后的闭关锁国政策,最终被西洋战舰叩开国门,从而导致的国家危机,激起经济发达地区的藩国武士不满,他们借用恢复皇权的“尊王攘夷”思想,领导或者支持“倒幕运动”——最终推翻幕府的统治,实现明治时代的“维新创世”。日本皇室重新掌握实权,但是这种建立在近代国家政治体制上的制度——是与中国中央集权制的根本区别。

城堡在完成历史使命之后,迎来最后的命运——明治政府宣布“废藩置县”,城堡再次被大批摧毁。今天日本境内的原版城堡仅存12座,直到二战后才开始广泛重建和复原。

新的问题

为什么日本会出现崇尚扩张的武家政权?为什么日本近代的大量藩国武士,会发动倒幕运动?为什么明治维新会走向“脱亚入欧”?文化原因可以探讨两个议题:海洋与神祇。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号