The Tragedy of Ming Dynasty

君主的“神格”一旦被否定,明代启蒙思想的继承者——最迟不会晚于19世纪,势必会提出类似卢梭的名言“人生而自由平等”;明末先贤的哲思几乎接近《人权宣言》铭刻的“主权在民”——近代民主思想的核心价值观,不幸的是……

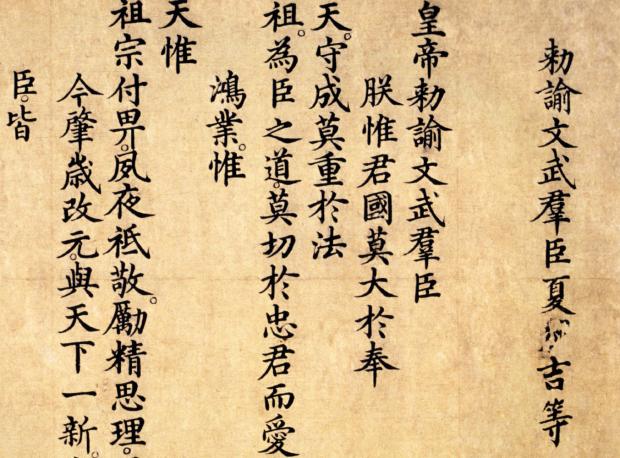

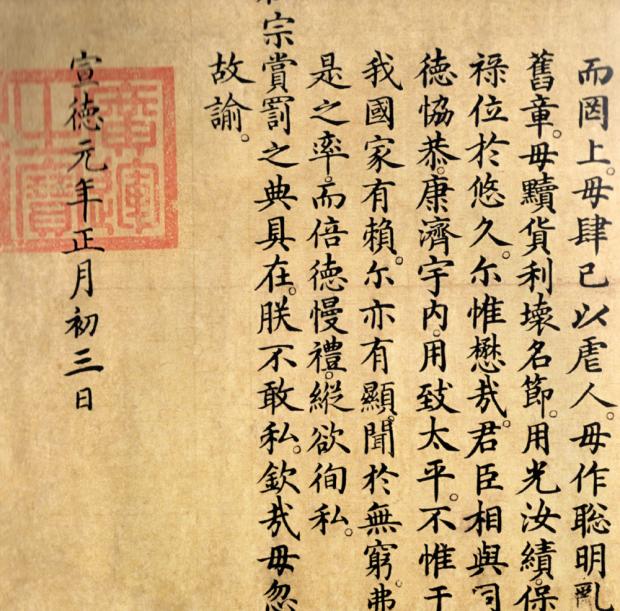

宣德元年 明宣宗敕谕(局部)

中华帝国之衰亡,始于明,终于清。中国近代文明之曙光、社会转型之滥觞,亦从明始。然而中途崩阻,孤绝寰宇,实为清祸。有明一代,文化尚存、思想尚存、科技尚存、国力尚存。当是时,启蒙思想之先声、商业变革之兴隆、城市文化之演进、农业雇工之形成、市民阶层之活跃……资本主义萌芽与西欧并进,不一而足。

黄仁宇学说之批判

现代著名历史学家黄仁宇(Ray Huang 1918-2000)在华人世界享有崇高盛誉,代表作《十六世纪明代中国之财政与税收》、《万历十五年》、《中国大历史》等,影响至今。遗憾的是,黄氏虽然行文精湛,但是理论之歧义,初看不觉,深思谬矣。其学说最大的弊端在于“以今律古”、前后矛盾的“静态历史观”——在他看来,中国近代之失败,正是中国文明自身注定的必然结局。试问一个人的生活,如果现在不好,推断以前必然很糟?如果以前不好,现在一定也差?有可能但是不必然。更可能的逻辑应该是:以前可能是好的,因为出现了种种状况,所以才会导致现在不好。

黄氏留学欧美,视界之开阔、学术之严谨,垂范后世。其尤为擅长数字分析,考量中国社会之形态,一改中国传统之学风,当为大家风度。可是读者看到作者的结论,仿佛是利用欧美先进的研究方法,却得出毫无新意的史学旧说——与欧美日本20世纪的旧说相比,概念并无实质更新,甚至是种种旧说的“再提起”。尽管黄氏反复强调的“数目字管理国家”理论,指出“儒学的初衷虽然是善意,可以作为道德根基,然而无法补拙制度的粗疏”,观点本身在这个角度上是很精辟的。因此他认为,中国的儒学管理模式只会让国家一团糟,而且经常是一塌糊涂,这个结论一样富有深邃的内涵。但是核心问题在于,黄氏的理论——包括他晚年倡导的所谓“大历史”Macro-History,更像是一个“伪技术论陷阱”,用貌似科学的技术论调,得出似是而非的人文历史答案。如果出发点就有瑕疵,即使路上无论再严谨、再言之凿凿,仍然不能抵达真实的终点——当然,人文科学虽然有真相,但是未必有唯一的答案,如果真的存在唯一,必然是思想极权。总之,黄仁宇博士对历史观念的局限,只说一,不说九,例如他对明代后期“停滞而内省”的论述,否认资本主义萌芽在中国存在过。

我们现在跳出黄氏学说的窠臼,关于中国资本主义萌芽的争论,国内外研究成果已经今非昔比,明代社会“发展论”渐成共识。所以我们从“思想论、文化历史观”入手,证明从16世纪明中叶开始,中国已经开始向近代社会转型——经济变革必然催生人类思想领域的转变,与其在技术上争论不休,不如在思想文化上考察更为直观。

众所周知,如果欧洲没有启蒙思想,就不可能诞生近代民主革命;如果没有近代民主革命,就不可能结束君主专制、开创今日之“宪政”。纵使民众起义无数、纵使国王走上断头台,也只能是“改朝换代”而已。

中国明代已然走向君主专制极权的顶峰,与西欧中世纪的黑暗,并无二致,亚欧大陆的两端同时处于拂晓降临的前夜——光明隐约可见的刹那正是在黑暗最深的一刻。近代启蒙思想并非横空出世,而是渊源孕育于此。

真吾即良知,人欲即天理

明代思想,别于唐宋,后期为最。明朝官方尊奉程朱理学为“国学”,是明清以及远东周边诸国的“主旋律”;然而继承独立思考精神的知识阶层质疑不绝——汉文化“并未沉沦”。从“知行合一”的王阳明(王守仁 1472-1529)以及阳明学派,到“离经叛道”的李贽(1527-1602)以及泰州学派;从反思到批判,明代之新声斐然。后世称颂王阳明的学说:“嘉隆而后,笃信程朱、不迁异说者,无复几人矣”——《明史 儒林传序》,嘉隆系嘉靖、隆庆合称。明中叶出现的思想革新,根本在于否定程朱理学的“存天理,灭人欲”。无独有偶,欧洲中世纪的神学统治一样建立在“禁欲主义”之上。君主专制的核心,在于否定人的价值,维护天理实际就是维护天赋君权。

嘉靖年间的教育家罗钦顺(1465—1547)指出“人欲即为人性”;另一位学者吴廷翰(1491-1559)明确肯定:“人心人欲,人欲之本,即是天理,则人心亦道心也……天理之中,即是人欲,则道心亦人心也。”

“重商”与“民富”

吴廷翰从明代经济观念的现状出发,主张“义利并重、义利合一”。民间知名度极高的清官海瑞(1514-1587)反对中国重农抑商的经济传统,他认为“纵商贾佣工场……莫非王道,亦莫非孔门事业”。与吴廷翰、海瑞同时代的学者张永明提出:“天下之民,各有本业……士勤于学业,则可以取爵禄;农勤于田亩,则可以聚庄稼蔷;工勤于技巧,则可以易衣食;商勤于贸易,则可以积货财”。当时最“前卫”的观点,当属陆楫(1515-1552)——主张社会财富的创造与调节,必须通过经济手段,而不是政府干预。因为经济的发展,社会财富的积累,必然引发民众的消费,甚至“纵奢”——请注意陆楫所指的是“民富”,而不是“官富”。民众通过“市易之利“获取财富,而不是官僚占据统治位置枉法敛财。所以陆楫强烈反对政府抑制民众财富的“禁奢论”,他认为“论治者类欲禁奢,以为财节则民可与富也……彼有此损,此有所益……吾未见奢之足以贫天下也。”——纵奢的富人、富有者,不仅不会使国家贫穷,反而能让更多的民众从中受益,从而达到“均天下而富之”。陆楫的言论一样可以放在今天,例如美国曾经立法,限制富人购买当时盛行的私人游艇,期望缓解贫富差距。结果富人放弃游艇,转而其他奢侈品的消费,游艇工厂被迫裁减工人,甚至倒闭。

宣德元年 明宣宗敕谕(局部)

“圣凡同等”到“君主亦民”

随着程朱理学批判的深入,逐渐动摇了中国君主专制的核心价值观。自从王阳明首倡“良知良能,愚夫愚妇与圣人同”以来,世人多赞同“人皆可以为尧舜”的汉文化之精神;而李贽对圣人观的批判更为彻底:“尧舜与凡人一,圣人与凡人一”。

明代后期正是在中叶以来“人心与人性、重商与民富、圣人皆凡”的思潮背景下,出现了民主思想的萌芽。实际上,鲜为人知的思想家黄绾(1477—1551)早在嘉靖年间,已经提出“君主亦民”的论断,对明末思想集大成者、启蒙思想的先驱——黄宗羲、顾炎武、王夫之,以及方以智、唐甄等人,产生了最直接的影响。

黄宗羲(1610-1695)其父系“东林党人”,明熹宗(天启)曾任职监察御史,为阉党所害,明思宗(崇祯)即位后平反。

明朝灭亡之际,黄宗羲一度被“南明”弘光政权囚禁。未几,弘光倾覆,黄宗羲逃回家乡,组织“世忠营”抗清;失败后任职于南明鲁王,渡海赴日(九州岛长崎)联盟未成,遂归国隐居,旋即被清廷通缉,屡遭难而幸免;顺治时,著书讲学;至康熙时,两次拒绝征召;54岁时,《明夷待访录》成书。

所谓“明夷”,意思正是“黎明前夕的黑暗”,一说“智慧的人处于困境”、“待访”是指等待未来的明君,一说“代清而兴者”。这部划时代的著作是在明朝灭亡20年之后写就,黄宗羲的立意并非所谓“反清复明”,而是站在天崩地裂、社会巨变的基石之上,通过自身的传奇经历——见证满清入侵之残暴、亲眼目睹南明政权之腐朽的背景下,从而反思并总结明亡清兴的根本原因。也就是说,其一,黄宗羲游离出“改朝换代”的简单定论;其二,跳出中国传统的“华夷之辨”,其思想批判矛头已经不是简单的民族正统之争,而是直至背后的根源——君主专制。因此黄宗羲得到后世“启蒙思想之父”的赞誉。

天下之权寄天下

《明夷待访录》最著名的“原君篇”,抨击君权言辞激烈:“其未得之也,屠毒天下之肝脑,离散天下之子女,以博我一人之产业,曾不惨然。曰:我固为子孙创业也;其既得之也,敲剥天下之骨髓,离散天下之子女,以奉我一人之淫乐,视为当然,曰:此我产业之花息也。然则为天下之大害者,君而已矣……。”

《原臣篇》脱胎于中国传统“民本思想”的社稷观念,除了《原君篇》所说的“天下为主,君为客”,更是提出官吏“为天下,非为君也;为万民,非为一姓也”、“天下之治乱,不在一姓之兴亡,而在万民之忧乐”。《原法篇》则进一步主张“一家之法非天下之法”、“有治法而后有治人”。《财计篇》继承了上文提到的“重商”思想,再次肯定“工商皆本”。

与黄宗羲齐名的顾炎武(1613—1682),虽然在理论上没有前者系统全面,但是在不少具体观点的认知上,民主萌芽更进一步。例如:“以天下之权寄之天下”——《日知录》卷九《守令篇》,很可能是东方版的“主权在民”;再如:“更名改姓,谓之亡国……人将相食,谓之亡天下”——《日知录》卷十三《正始篇》;甚至在其《郡县论》一文中,开始质疑“集权体制”,主张君主应当分权,地方加强自治。

稍晚于黄、顾二人的唐甄(1630-1704)在所作《潜书》中,提出“庶人议政”,这是更深一步“主权在民”的体现。

今天,认同黄宗羲思想的学者认为,《明夷待访录》早于法国思想家卢梭的《社会契约论》将近100年,并且已经具有“君主立宪制、内阁问责制”的倾向,更难能可贵的是,提出“舆论监督、议政机构”的设想,制约君主的权力——被认为是“议会政治”的雏形。

反对者则认为,黄宗羲仍然没有真正脱离儒学本位,所以仍然是“民本”,而不是“民主”。例如假托“三代”(夏商周)之前的“大同社会”,描述自己心中理想的国家制度,与孔子“天下为公”的礼制思想,至少在表面上都是“托古改制”。当代历史学家顾诚(不是诗人顾城)在所著《南明史》批评黄宗羲:“东林党人为君子,非东林党人为小人”——认为黄宗羲反对言论自由。例如《明夷待访录》也有关于严格审查限制图书、甚至不惜毁书的观点。

我们应当秉承还原历史的宗旨,无论是黄宗羲,还是顾炎武等人,三个多世纪以前的人类世界——英、美、法等国的民主(独立)革命尚未完成(或者开始),中国一样处于历史的十字路口之际,他们能够走在四千年君主制、两千年帝制的文明古国最前端,识破庐山真面目,敢于溯本追源,直接反思、甚至鞭挞社会不平等制度的根源。之所以不离孔孟之名,是为“时人易懂”,更为“后人启蒙”之道。因此,明代启蒙思想的最大问题,不在于诞生,而在于传承——有诞生而无传承,有萌芽而无枝干,所以明代思想未成西欧同期之态势,而成后世民主革命(改革)之壮举——恐怕这正是后世争论中国有无民主思想的原因所在。

世间已无黄宗羲

黄宗羲晚年,门下弟子不乏参与清代科举者,《明夷待访录》亦被列为禁书,时隔200多年之后的清末,得以重见天日,震撼诸多近代革命者之心灵。足见有清一代,启蒙思想之空白。有观点指出,黄宗羲为了避免著作彻底失传之厄运,晚年与清朝当局采取非暴力不合作的态度,亦使用清代年号,其子往来于清廷官员之间,因此被人误会“变节”,但是在另一部清代违禁著作《留书》中,黄宗羲写下:“以中国之盗贼治中国,不失为中国人也”,这里的“盗贼”指明末起义军,可见民族信仰不改其衷,也许是一种“道不行则隐”的智慧。

从黄绾到黄宗羲,从“君主亦民”到“天下大害”,君主的“神格”一旦被否定,明代启蒙思想的继承者——最迟不会晚于19世纪,势必会提出类似卢梭的名言“人生而自由平等”;明末先贤的哲思几乎接近《人权宣言》铭刻的“主权在民”——近代民主思想的核心价值观。不幸的是,历史不允许假设。黄宗羲一代人,完成了“抛砖”的使命,然而不等“玉石”的出现,中国社会近代化转型的契机,已经在满清统治的桎梏之下,灰飞烟灭。

待续

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号